前言

这不是一篇文章,而是四个切片。

它们写于相近的时间,源自相似的意识状态。有些切片之间有清晰的边界,有些连着生长,没有刻意区分。

阅读、写作与通灵

最近一个月以来,我开始读一些萨满主题的书。这个主题并不是我偶然间找到的,当我找到身心合一的方向后,进入萨满的世界就是必然了。这是我们关于身心合一最原始的样本。在摄入了一些这个主题的语料后,我获得了一个新视角,开始使用通灵来理解我的阅读和写作。

我在阅读时感知到了灵,并与一些灵建立了联系。换个学术一点的词,我说的灵可以叫作人类知识在高维空间中对应的意义网络。我阅读的那些与生命有关的知识并不是冰冷的数据,并不像二二得四一样与人保持距离,而是活生生的灵。这些灵具有力量,能够改变拥有这些知识的人。

在过去,我通过写作这一仪式,在博客这一祭坛中,成功召唤了一些灵。我写下了一些具有意义的文字,然而这些文字并不是日常状态下的我能够写就的,我写下的文字并不是我的理解,真正的作者是那个成功将灵召唤出来的,与灵合一的巫士。 那个巫士完成了仪式,与其他世界的灵建立了联系,在通灵过程中留下了这些具有意义的文字。日常状态下的我,只是尝试解读这些文字的祭司。

当我使用通灵来理解写作后,我找到了接下来行走的方向。我需要在日常中也能够召唤出那些灵,而不只是在祭坛上。我需要设计一些微型仪式,在日常生活中增强与灵的联系,逐渐将灵从高维空间带回现实,将力量从高维空间带回日常,在日常中与灵合一,成为行走的祭坛。

不要规划

这个话题源自前段时间,一个学弟向我吐槽他们班主任要求他们这些刚入学一个周的新生,上台汇报大学四年的规划,我在看到消息后直接回复了“规划个鸡毛,人又不是建筑,不适合规划这一方法”。在回复之后,我马上联想到了存在主义哲学,准备展开这个视角,但是话题发生了变化,最终我只在flomo中写下了一些文字。

过了几天,学院的一位老师邀请我给他带的本科班级做规划分享,我想到那条memo,认为教其他人如何规划不符合我的理念,就拒绝了邀请。由于这两件事情在时间上相近并且具有内在连续性,我没办法将其解释成巧合,这更像是一次灵性事件,我需要写下一些文字来回应这个事件。

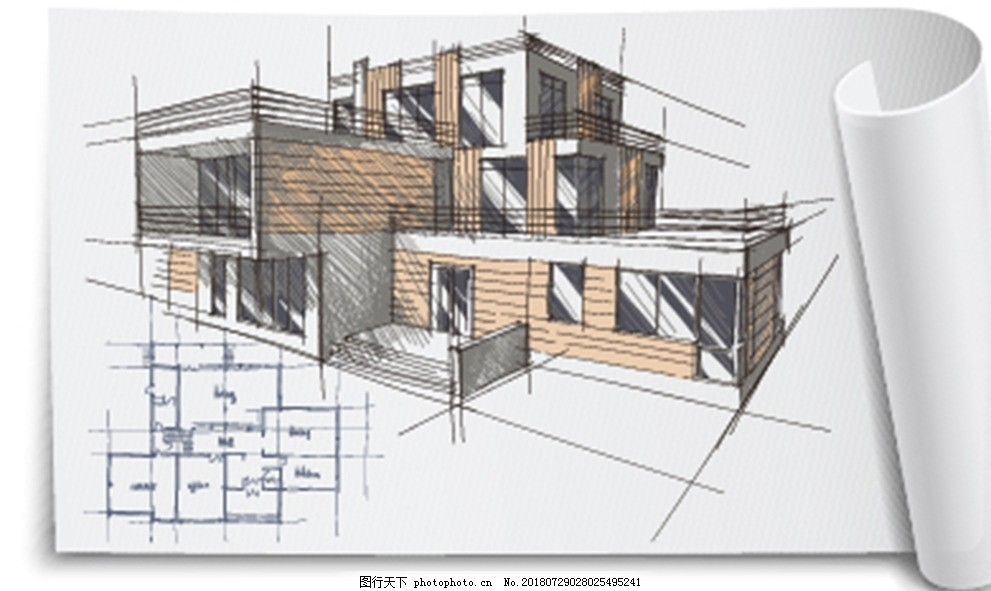

对于建筑来说,建筑是先有一张蓝图,这张蓝图规定了其本质,我们再按照蓝图实现这个建筑。这适合使用规划的思路,目标是明确的,问题是能够被分解的,我们能够根据蓝图规划每天建造哪里和建造多少。

然而,对于生命来说,例如对于一颗种子,我们能够规划什么时候播种,将这颗种子播种在温室还是荒野,但是我们永远无法规划这颗种子的生长。 我们无法命令其发芽,无法设定其根系形状,无法控制其果实大小,我们能做的只是创造一个适合种子生长的外部环境,然后等待和回应种子自身的生长。

将注意力从种子挪到我们这些最特殊的生命上,我们没有如同建筑一样彻底的预设本质,也不像种子一样严重依赖外部环境,我们拥有行动和选择的自由。如西哲所说的,我们是被抛入这个世界,然后通过自己的行动和选择来生成和创造自身本质的存在。任何具体的规划对我们这些人来说,都是一种不选择的选择,不行动的行动。在具体规划下,我们放弃了人的自由,为自身设定了本质,拥抱了物的逻辑。

对于我们这些特殊的存在者来说,我们并不需要具体的规划,只需要抽象的目标。具体规划导致僵化,抽象目标导致自由。 前者会使人走在一条唯一的道路上,但是这并不符合宇宙的真相,真实世界具有无数条道路。我们并不需要一张来自外部的地图,只需要一个从我们的内在需求中生成出来的罗盘。罗盘会指引我们走在无数条道路之上,并使我们走出自己的道路。

使用规划思路指导一切行动,这的确有助于减少我们生活的不确定性,但是对于生命,对于人来说,生成是比规划要更接近真相的思路——我们使用规划的思路并不只是在规划人生,同时也在规划死亡。

我们出生、上学、工作、结婚生子、退休,最终在一个合适年龄寿终正寝。这是规划思路为我们许诺的安稳未来。然而,死亡的随机性会破坏规划为我们提供的确定性,死亡会中断通往结果的道路,将之前的一切“努力”化为乌有,最终规划将死亡处理成了一个遥远的,好像永远不会到来的终点,我们因此获得了“永生”,可以心安理得地活在“当下是为了更好的未来”的幻觉中。

这显然是个迷思。我们并不是在某个年龄死掉,我们随时会死掉。

死亡就在我们左边,死亡正在潜猎我们。

不要努力

如果我们接受了规划许诺的终极安稳——即相信死亡是一个遥远的,可控的终点——那么我们的人生就变成了一场漫长的,永不停歇的马拉松比赛(毕竟我们永生了)。在这场比赛中,努力是最高的美德,我们被告知要努力学习,努力工作,努力成为更好的人。我们需要不断被鞭策或自我鞭策,才能到达那个被许诺的“更好的未来”,当下只是到达更好未来的手段。

但是这正是规划的另一个骗局,规划正是靠给个体植入“努力”的叙事才确保自身不被消灭。

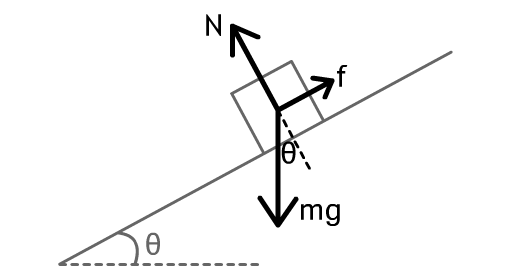

这里我引入一个视角,尝试从力的角度解释努力——一位犹太物理学家在他的著作中写到,一个理想、高效的动作,源自一个简单、单一的动机。 在理想情况下,喝水是为了缓解口渴带来的身体紧张,吃饭是为了缓解饥饿带来的身体紧张。当你的意图只是喝水或吃饭时,你的神经系统会自动调用最合适的肌肉群,以最轻松,最自然的方式执行喝水或吃饭的动作。

但是当你带着多个动机行动时,这些脑海中的动机并不会被限制在大脑中,再通过举行民主选举,派出代表。这些脑海中的意图会被全部发送到执行层,也就是我们的肌肉系统。

你的肌肉系统会收到多个行动信号,同时受多个信号驱使。这些信号之间存在方向上的冲突,一些信号驱使肌肉以某种方式收缩,另一些信号驱使肌肉以某种方式舒张。在交错动机的驱使下,你的肌肉系统陷入了对抗,身体能量被用于内在冲突,没有用于实际的动作中。这些内部冲突在心理层面表现为努力感或内耗感,在动作层面上表现为动作的僵硬和低效。

回到这章要讨论的话题,当我们活在规划的逻辑中时,我们几乎所有的行动都会源自于交错动机。 想象一个场景:在深夜里,你感到了疲惫,你的身体想要休息(动机1),但你的“规划”告诉你,你要努力完成今天的工作,否则就会落后于人(动机2)。

这两种动机被同时发送到你的肌肉系统,肌肉系统同时收到了“去休息”和“去战斗”的指令。结果会是,一部分肌肉群在激活交感神经系统,使你保持清醒和专注,另一部分肌肉群则在遵循身体的本能,尝试激活副交感神经系统,使身体进入放松状态。这两部分肌肉群会相互拉扯,彼此对抗,造成巨大的内在冲突和不必要的能量消耗。

这种内在冲突就是努力的“真相”——努力使你带着交错动机,以低效、充满内在摩擦的方式行动,确保了规划永远无法停止,你永远无法上岸。

生命黑客

我在上一篇ctf比赛的记录中提到,我在前段时间进行了一次从晚上八点到第二天早上六点的通宵散步,这是我的一次黑客行动。

先说一下行动目的和原理吧,我希望通过通宵散步学会一种不努力的走路方式。通过温和的动作消耗掉身体的能量,使身体旧有的运动模式无法继续维持下去。在放松状态下,身体会被迫进入省力模式,主动调整发力方式,改变走路的姿势,发展出一种更高效的运动模式。

行动记录我懒得写,因为我的规划并没有成功。在时间到了凌晨之后,我发现我并不能随时放弃,然后打车回家。我住在学校宿舍,而这个时候宿舍已经关门了。我的探索并不是在一个轻松、安全的状态下完成的。

我在努力完成通宵散步的任务,努力会带来交错动机。“完成通宵散步”与“身体需要安全和休息”这两个动机会导致内在冲突,会激起旧有行动模式的反抗,而我的目标是不努力的行走。

在觉察到我没法随时放弃之后,我想了一些解决方案。当时我走到了五一广场,我告诉自己,我可以随时找个洗浴中心过夜。带着这个补丁,我又走了一些路,走出了五一广场,到了一个不太可能马上能找到洗浴中心的地方。我又告诉自己,我可以随时找个长椅躺下,睡大街是安全的,但是这收效甚微,我的神经系统还没法将大街感知为安全环境。我的规划最终因为我的努力失败了。

不过,仍然有一些规划之外的体验出现在这次通宵散步之中。当然,我并不喜欢用规划之外这个词,我用这个词是想要callback之前的章节——这还是在用规划的思路。将一切结果看成规划之内和规划之外,好像一切都是可控的,确定的。我更偏向使用生成、生长、涌现这些形容生命的词汇。这个体验是从我的行动中生长出来的,我没有规划这个体验,我也没有把它放在规划之外,我只是看见了它从我的行动中生长出来,然后回应了它的生长。

我没有成功体验到行动模式的转变,但是我体验到了意识状态转变。

在凌晨两点多时,我回到了湘江的左侧,走在了江边的游客道路上。我身体的能量已经消耗殆尽,我极度疲劳,坐下来就能睡着。实际上,我在这个时间点睡着过一次,但是由于椅子没有靠背,在地球重力的帮助下,我马上就醒了。

所幸我在进入江边之前,在遇见的最后一个新佳宜便利店买了瓶水。在灌了几口电解质水后,我开始继续沿着湘江边往回走。

在凌晨三点之后的某个时间点,我注意到我的视线左前方出现了一只黑猫。我以为遇到活物了,有些激动,准备上前与它互动。但是当我走近之后,发现这只是个黑色塑料袋。之后又过了一会,我在正前方有些远的地方看见了一个人影。我猜测可能会是清洁工或早起跑步的人。在遇见黑猫之前,我已经遇见过这两类人。但是当我走进后,发现只是一些树上垂下来的枝条。

大部分人会认为这只是“错觉”,这并不重要。但是我不会这样解释。在我的认知中,并没有“正确的”知觉,我们日常的知觉方式只是我们“习惯的”知觉。我们无法找到什么标准,然后推理出日常的知觉是正确的知觉方式,日常的世界是正确的世界。

我们在日常中感知到的世界被四重滤镜进行了过滤。

我们能看见红色,而不是620-750nm长的电磁波。这是因为成熟的果实往往是红色的,识别出红色对我们的生存有意义。但是对于其他物种,例如猫或狗,红色并不重要。他们的世界里面没有红色。这是生物的滤镜。

生物滤镜是硬件层面的过滤。我们的大脑,我们的神经系统也进行了一次过滤,将外部传进来的感官信号转换成了对我们有更多意义的信息。

我前面提到的那位犹太物理学家写过一本《费解的显然》。他在书中提到,我们人体大概有3×10^10个神经细胞,但是实际上用于告知我们外部环境信息的神经细胞,保守估计只有3×10^7。也就是说,一千个神经细胞里面只有一个细胞用于为我们提供外部世界的信息, 剩下九九九个神经细胞都在加工、解释传感器传输进来的感官信号(这个数据肯定不准确,毕竟是1981年的书,但是意思到位了。如果你对这个话题感兴趣,可以检索“预测编码理论”)。

第三个滤镜是语言,语言将流动的,连续的世界分割成了离散的概念,塑造了我们感知和理解世界的方式。例如有些语言使用同一个词来指代蝴蝶和蛾子,对于使用这类语言的人来说,蝴蝶和蛾子被感知成同一种动物。又例如隐喻,我们用战争来理解考试,用空间方位来理解价值,用建筑来理解思想。这一点我也懒得展开了,或者说我还不能不努力地展开这里的细节。如果你对语言滤镜感兴趣,可以看一部科幻电影《降临》。

第四个滤镜是文化,我们生活的环境赋予我们的一套价值观念、社会规范,塑造了什么是正常,什么是应该,什么是有价值的。离开我们所处的环境后,我们过去一直认为理所当然的事情,很大概率并不会被以相同的方式对待。

按照写作的规划,我没准备谈论四重滤镜。这是我一篇没有发出来的草稿想要谈论的话题,我尝试写过一些,但是很费力,使我感到了强迫。

回到通宵散步的话题,我并不认为我们有“正确的”知觉方式,我们感知到的世界受四重滤镜影响,生物的滤镜很难改变,但是认知的、语言的、文化的滤镜都可以被松动,挪动这些滤镜就能改变我们感知到的世界。

我散步中知觉到的黑猫和人影,是由于我的身体极度疲劳,滤镜没有足够的能量维持原来的功能,发生了松动导致的。我没有按照认知滤镜,将其匹配成无用之物,我没有使用语言滤镜,将其命名成垃圾袋或路边的垃圾,我也没有按照文化滤镜,忽略掉它。

我摆脱了我日常生活中的分别心,以一种新的方式感知了世界。

我短暂离开了日常世界,透过世界的缝隙,我窥探到了其他世界的存在。

如果我有足够的力量(专注和觉察的能力),我就能够维持这种知觉状态,维持我体验到的非日常现实,并与其他世界的存在互动。

l1uyun

在写作过程中,我突然想到了一个合适的标题——黑客与巫士。

我没能成为赛博黑客,但是也许我会成为生命黑客,掌握一些生命的编程语言,在一些系统之间自由出入。

我在过去没有任何学习绘画的经历,连火柴人都不会画。并且还因为有心盲症,以后学习绘画的难度较大,我可能很难使用绘画来理解创作了。正好我在了解萨满的世界,开始用巫术理解我的创造行为。

黑客的部分使我能够短暂退出日常现实,巫士的部分使我能够与灵建立联系,前往其他世界。