前言

这是一盘由身心体验、神经科学、计算机科学、哲学、佛法和灵性烹制而成的料理。

厨师的唯一建议是:不要只品尝其中的某些食材。

TL;DR: 如何找到人生的意义?放下手机,立地成佛。

失去了眼睛

如果你愿意,请轻轻闭上眼睛,想象一个苹果。

如果你真的这样做了,也许你会注意到脑海中“出现”了一个苹果。这个苹果可能是黑白的,可能有一些色彩,也可能只有一个模模糊糊的苹果轮廓。这种差异也许就像不同视力的人在看同一张图片,有些人看得清晰,有些人像是失去了眼镜,只能看清轮廓。

如果你的想象力更加丰富,也许你脑海中出现的就不只是一张图像。也许你能够在脑海中放大、缩小或是旋转这个苹果,从而看到更多苹果的细节。这就像你正在水果店拿起、翻看和放回货架上的一颗苹果。

还有另一种可能。当你闭上眼睛,尝试着想象一个苹果,但是什么也没发生,你的脑海里面什么也没有出现。没有轮廓,没有颜色,没有图像,只有你刚刚念出的词语。

对我来说,就是这样。我不会在脑海里看见苹果,我只是知道我在想苹果。这个被我想着的“苹果”,并不指代我生活中出现过的任何一个苹果。我能够知道苹果是一种蔷薇科植物的果实,是一种常见的水果,通常是红色的。我也能想起一些我与苹果的联系,例如前两天我舍友给我投喂过红色苹果,前段时间我专门买过青苹果,以及下一台电脑我可能会换苹果牌的。当我使用“苹果”这个词的时候,我体验到的只是苹果这个词。

在很长时间里,我相信所有人都如此想象事物。想象只是一种修辞,一种比喻。谁的脑子里真的会出现恶魔和天使,这怎么可能呢?

上大学后,在机缘巧合下,我在贴吧中接触到了一个说法。这个说法使我转变了原先的信念,使我意识到当我们谈论想象时,我们在谈论的东西并不相同。我并没有对这个说法产生过多怀疑,因为这对我来说是无懈可击的。在过去二十年间,我闭上过很多次眼睛,始终都是什么也没有。了解到这个说法前后,我都是如此。

在这之后,我了解过一些朋友们的体验。有人能够在我没有发送自测示意图,只是说了“想象一个苹果”的prompt后,就瞬间看见了苹果;有人只能够想象出一个模糊的图像,也许就像是彩色墨水屏上的图片吧;也有人和我一样,什么也想象不出来。

这些了解并没有为我提供答案,没有为我提供“什么是正确的想象力”的答案。不过,最终我还是解决了这个问题。这里我使用了「换挡」的思路:如果你努力了很久,仍然找不到答案,不妨回到问题本身。也许问题本身就有问题,也许解决问题的方式就是停止解决问题。

想象力是什么呢?想象力的本质是什么?想象力能够用本质主义的视角来定义吗?如果想象力没有一个固定的本质,我们还能怎样理解想象力呢?

想象力是我们心智的一种功能,如同内心言语,自省思维一样。

我有一个来自直觉的结论,更深的来源可能是我对内心言语的了解。我们很多认知功能都与外部动作有关。小孩子一开始只是模仿大人说话,他们没有在脑海里面说话的能力。随着他们通过练习说话,成为说话这个领域的“本科生”,以及他们的神经系统进一步成熟,他们便将说话的能力从外部世界带进了内部世界。

当他们成功在脑海中构建了关于说话的模型之后,他们就能在脑海里面“模拟”说话,从而能够使用内在言语指导自己在外部世界的行动。这样做的好处很明显——节省葡萄糖。事先预测结果发生,总比等到事情发生之后再做出反应,要更加节省能量。

我顺着这个从内在言语中获得的直觉,自然地想到——也许我们的想象力与视觉有一定的相关性。

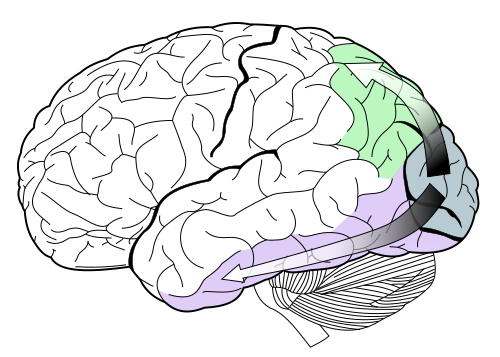

我们的视觉可以近似看成,我们在自底向上地激活视觉相关的神经网络。我们的内在想象则可以近似看成,在自上而下地激活视觉神经网络。使用视觉时,关于物体的数据来自我们的眼睛。光进入眼睛,视网膜将光转换成电信号,经由视神经传输到大脑中,然后由视觉皮层解码(实际并非线性过程)。进行视觉想象时,数据来自我们的记忆,视觉皮层会在前额叶的调控下被反向激活,在视觉皮层中模拟出那个我们想要看见的东西。

当然,视觉和视觉想象的实际机制要复杂很多,绝不是像我描述的一样具有对称性。不过你可以认为我在说这样一件事:这两个功能共享了一些神经通路。

既然想象与视觉有关,那我们的视觉又有什么功能呢?视觉领域有一个流行的假说,把视觉按照功能分成了两条神经通路。按照这个假说,我们至少有两种视觉,一种视觉由视觉皮层中的腹侧通路主导,负责识别颜色、形状和外观。另一种视觉由背侧通路主导,负责识别距离、方位和关系。前者关注“what”,即它是什么,后者关注“how/where”,即它在哪里/我怎么与它互动。前者关注外观细节,后者关注空间结构。

既然我们至少有两种视觉,那我们应该会有两种视觉想象力。一种在脑海中模拟物体的外观细节,另一种在脑海中模拟关系和结构。

这个说法在一定程度上符合我的内在体验。当我闭上眼睛后,我无法“看见”苹果,但是我能够想象我面前出现一个苹果;我能够想象我舍友正在我后面做着考研题目;我能够想象我桌面上各种物体的相对位置;能够极其粗略地想象宿舍的布局。

我还观察到了更多细节。当我想象面前出现一个苹果时,我的眼球并不是静止不动的。眼球会稍微聚焦,视线稍微有所交叉,在做物理上的「看眼前的苹果」的动作。当我想象宿舍空间布局时,我是通过眼球的移动来在一片黑暗中制造空间感。

最后做个总结,我对(我的)想象力的最新理解是:我无法在具有清醒意识时,在脑海中想象物体的形状和颜色,但能够在脑海中想象物体的空间位置关系。

只见树木

不知道大家有没有过这样的体验:你正专注地做着某件事情,就在这时,有人走过来碰了你一下,然后你被吓得浑身一激灵。这时我们通常会快速眨眼,脖子会收缩,肩膀会迅速向上隆起,有些时候还会叫出声。

这种体验在生理学上叫做「惊吓反应」。这个反应是我们人体的保护机制,用于应对突然来临的威胁,这能让我们迅速保护身体要害,并做好「战斗或逃跑」的准备。

所有人都有过这样被吓一跳的体验。有些人反应很轻,对这个反应没有什么印象,有些人对此比较敏感,更容易受惊。我就属于后面这种易惊类型。甚至在写这个文章的前一天,我就被舍友吓到过。当时我正在刷bilibili,舍友叫了我一声,我把头转了过去,但是我的注意力仍然被黏着在屏幕上。等到舍友走到我旁边后又叫了我一声,我才注意到他已经到我身边了。

在很长时间内,我都把这种“容易被吓到”看作专注的代价,认为自己注意力惊人。但是现在看来,这种状态很有可能是一种交感神经系统过度激活导致的身心失衡。我曾在分析「高考战争」时,列举过这个状态下可能存在的一些症状,不过当时并没有提到「隧道视觉」这个角度。

当我们处于放松状态时,我们的视野可以非常宽广,甚至能够稍微感知到一点点身体侧后方的动静。这种状态下,当其他生物靠近时,我们的余光早就捕捉到了“有生物靠近”的信号,大脑会在后台为这个事件分配一定的认知资源。等到这个生物开始靠近你时,你的大脑早已做好了准备。此时“有生物靠近”这个信号将会是一个连续的信号,不再是一个没有任何征兆的、突然出现的猛烈冲击。

然而,当我们进入战斗状态,为了生存,我们需要比其他任何时候都要专注。我们的视野将会被强制压缩,大脑将会调用全部的注意力来聚焦在眼前的一小块区域。在此时,大脑认为威胁只来自正前方的这个窗口,这块区域之外的信息都会被大脑当成无意义的噪声丢弃掉。这套高耗能的机制对生活在非洲草原上的祖先们非常重要。

到了21世纪,野兽已经从我们的日常生活中消失了。但是这套「战斗或逃跑」的机制并没有消失,我们仍然靠这套机制求生。对于神经系统来说,在工作中处理一张复杂的excel表格与在非洲草原狩猎并没有什么本质区别,只是交感神经系统激活程度不同。

当我们长期处于压力状态下,交感神经系统将持续激活,身体会一直处于「战斗或逃跑」的模式。这种状态下,本来只在极端情景下才会出现的「隧道视觉」会逐渐变成我们的默认模式,最终使我们的感知变得狭隘。那些来自「中心视野」之外的信息,在被我们感知到之前,就被神经系统当做噪声丢掉了。

在上一节,我提到过我们至少有两种视觉。一种视觉源自更关注感官细节的「what 通路」,另一种视觉源自更关注空间整体的「how/where 通路」。在这个框架下,「隧道视觉」意味着我们过度激活了「what 通路」和抑制了「how/where 通路」。这使得我们只看见细节和局部,失去了对边缘和整体的觉察。

这里我在谈论视觉,但我谈论的,并不止视觉。

古人说目光短浅,并不是在说一个人视力不好。对于我们这些明眼人来说,我们每天接收到的绝大多数信息都来自视觉。眼睛的使用方式,很大程度上对应着注意力的调用方式,而注意力的调用方式,又对应着认知资源/能量的分配方式。「隧道视觉」实际上意味着注意力调用方式的狭隘,意味着能量分配方式的僵化,意味着存在状态的匮乏。

当狭隘从目光传递到我们的心灵之后,造成的影响也许并不需要我展开太多,我只是简单提一些关键词吧。在这种狭隘之下,我们将只看见细节,而忽略整体;只见离散,不见连续;只看见目标,不见生活;只见树木,不见森林……

当我们带着这种「隧道视觉」生活,我们的人生也许就会被压缩成:只要高考完就好了、只要找到工作就好了、只要买了房就好了……

按照上篇文章的风格,这章也许可以叫做“不要专注”。当然,和上篇文章的两个标题一样,表达的意思是不要过度专注。专注意味着你正在处理“细节”,过度专注意味着你对“细节”的执着。对“细节”的执着,会导致对“整体”的丧失。(娃儿啊,你着相了~)

最后再提供一个视角:我们总是询问人生有什么意义,但是,过度追问人生意义,这同样是某种「隧道视觉」,只会导向虚无。解决方法也许是停止过度追问人生意义,转向对人生的整体觉察,也就是好好生活。

我们总是习惯于通过分析来理解事物。费曼有一句很有名的话:“What I cannot create, I do not understand.” 如今,我们人类已经能够上天入地,能够制造出原子弹、火箭和超级计算机,然而,我们还不能制造出一个细胞,更不用说创造生命。我们对生命的认识其实还非常有限,我们可能很难从还原论的视角理解生命。

通过持续追问来找寻人生意义,也许就像在血肉碎块中寻找生命。

不妨就此模糊

本节的标题来自朋友 Moyuin 的《不妨就此沉沦》,本节(文)要表达的意思或许与这篇文章也有一定关系。(《失去了眼睛》同样来自 Moyuin 的博客)

回到我们的眼睛。

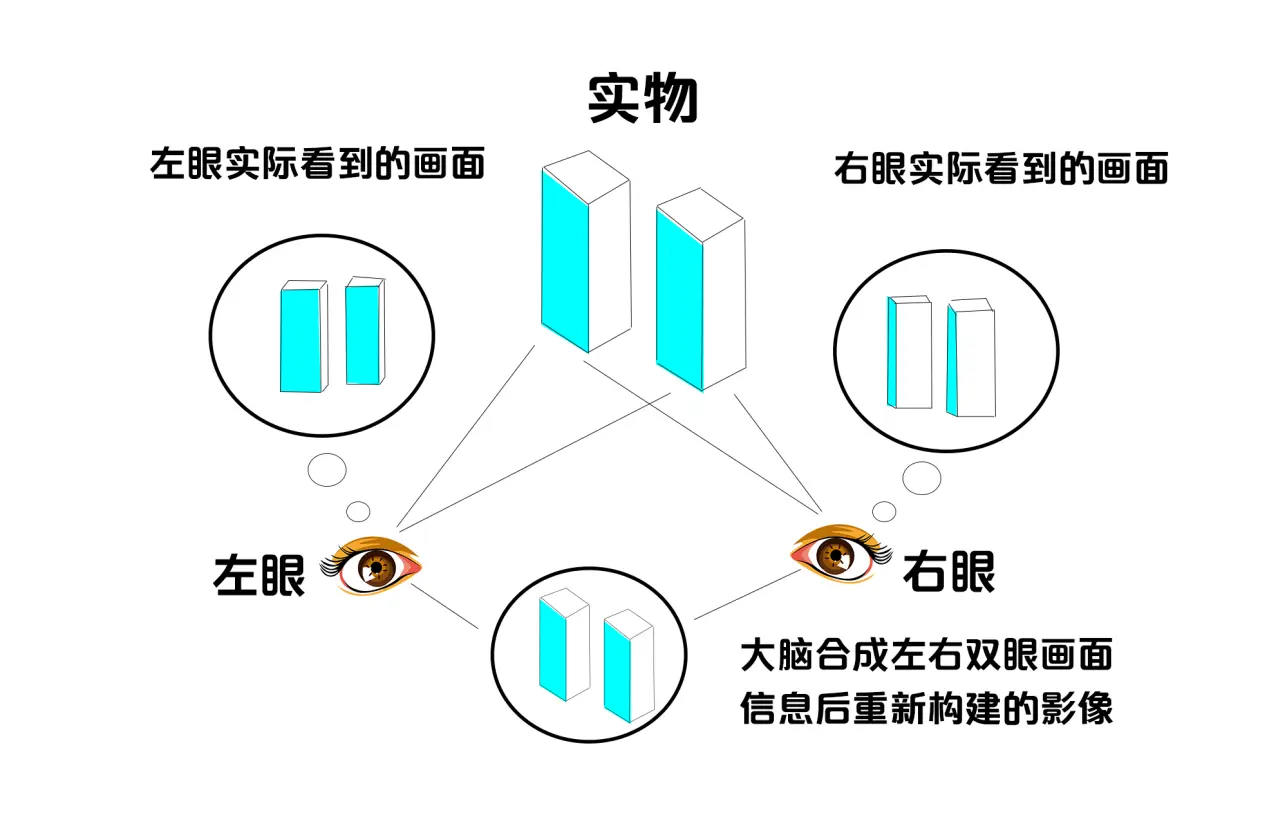

我们的眼睛主要有两种功能。一种功能是调节,由睫状肌和晶状体控制,负责“看清”,就像相机的对焦功能。另一种功能是聚散,由眼外肌控制,负责“对齐”,确保双眼视线能汇聚在同一点,两个画面能够合二为一。

当我们尝试看清近处物体时,我们的眼球将同时调节和聚散。睫状肌用力,使晶状体凸起,从而调整焦距使得物体反射的光能够落在视网膜平面;眼外肌用力,拉动眼球向内旋转,使得眼前物体反射的光线能够落在两只眼球的正中心。这里有个中心凹,是我们眼球最敏感的地方,也是大脑视觉的坐标原点。在这之后,大脑才能将两只眼球捕捉到的画面合二为一,并生成稳定和清晰的图像。

在我们眼球的中心凹附近,密集分布着视锥细胞。这种细胞能够采集更高分辨率的图像和对颜色更敏感,因此视锥细胞采集到的光信号被转换成电信号之后,主要流向了负责识别和命名的「what 通路」。

在远离中心凹的地方,视杆细胞占多数。这种视觉细胞对图像细节和颜色的识别能力很弱,但对光线变化非常敏感,因此**视杆细胞采集到的光信号被转换成电信号之后,主要流向了更加关注空间整体的“「how/where 通路」。

基于我们眼睛的上述特点,如果想要改善「隧道视觉」,重新激活被抑制的「how/where 通路」,我们可以试着主动激活「周边视野」。

我们本来就会做一些这样的动作,例如眺望远方和抬头仰望天空。当我们望向远方时,我们实际上在放松眼睛。我们的睫状肌不再紧绷,眼睛的焦点会被放到无穷远处。同时眼外肌也会舒张,两只眼球之间的夹角会消失,视线将趋向于平行。此时,我们停止了聚焦,我们的目光变得更柔和,我们不再主动抓取某样东西,而是允许外界的光线自然地流入我们的视野。

除了想起来这些我们本来就会的动作,我也做过一些扩展练习。例如在散步时,主动朝四个方向转动眼球,从而扩展视野范围,激活「周边视野」;在注视一棵树时,不再看向树叶或树干,而是看向树叶之间的空隙或树影;想象无穷远处有一座山,看向那座山。

这些练习实际上做的事情与看天空相同——核心都是放松眼睛,停止聚焦,不再试图看清事物。只不过后者是被动触发,前者可以被我们主动调用。

这里我同样不止在谈论视觉,当我们学会停止聚焦,抑制住抓取事物的冲动后,我们感知世界的方式将发生变化,我们感知到的世界也就因此改变。

在聚焦模式下,我们主动识别、命名和分析事物。实际上,我们并没有因为识别和命名事物而消耗掉很多能量,因为这样的事情我们已经很擅长了。我们每天都在练习如何将世界概念化——练习如何把树看成树、如何把桌子看成桌子、如何把世界看成世界。我们真正将大部分能量用在了分析和评判事物——它有什么用?意味着什么?我该如何应对?这种状态下,我们并没有在感知事物,能量主要被用于计算。

当我们停止聚焦,停止抓取事物后,我们的能量分配方式将会改变。这种新的感知模式有很多种不同的说法,例如觉察、觉知、临在、通灵……

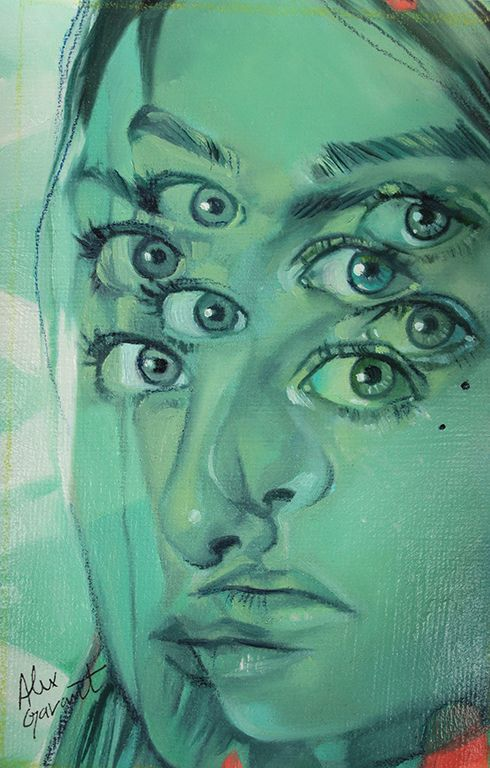

在这种高带宽的感知状态下,那个负责切割世界的「what 通路」被抑制。这也许可以被称作「小我的短暂死亡」或者「分别心的消失」。我们不再执着于抓取外界信息,不再试图控制外界事物,而是成为容器。信息将不再被我们捕捉进来,而是流入我们。

当我们进入这种更细微的感知尺度后,我们这些愚蠢人类的心智将会出现严重的“过载”,这也许可以叫做「过拟合」。因为我们的心智并不习惯微观和细腻的世界,心智只在日常的、宏观的世界经受训练。当心智进入细腻世界之后,模型就会失效。我们的心智可以轻松处理“一个红色苹果”这种抽象符号,但是无法处理红色苹果反射回来的海量电磁波。前者是经过有损压缩的离散信号,后者是原始的连续信号,后者包含的信息量要比前者大出 n 个数量级。

此时,大脑会进入瞎猜模式,或者说,大脑会用旧有的经验来解释遇到的全新输入,并试图从海量信息中匹配出一些模式。这种瞎猜是我们会在云层或污渍中看见人脸的原因。

与看云不同,此时我们并不肉眼,而是使用心灵之眼。此时大脑使用的内在感官一定会是视觉,因为我们的听觉/语言是线性的,而视觉是并发的。只有视觉,才能够在一个瞬间容纳海量的信息,画面是我们大脑唯一能够承载瞬时高带宽输入的数据结构。

此时,我们的内在视觉也许可以被称为「灵眼」/「灵视」,因为这并不是日常状态下的想象。我们所感知到的细微世界,也许可以被称作「灵界」。我们的心智将在「灵界」受到大量无序信息流的冲击,并生成大量光怪陆离的画面,以及我们有可能在这个过程中获得一些「有意义的画面」。

当然,在这个过程中,我们的意识可能无法承受信息流的冲击,从而彻底崩溃掉。要成功将这些有意义的画面带回日常世界,也许需要一些专注的能力,也就是佛家说的「定力」。

修行人在拥有足够「定力」之前,他们需要克服脑海中产生的画面,他们并不会把脑海中的画面视作「神通」的结果。因为他们还没能在「灵界」生存下来,那就不用说能在「灵界」捕获到「有意义的画面」了。也许我们可以把那些光怪陆离的画面称作「魔王波旬」(混乱、无序、熵增)的诱惑。

对我来说,由于我的心智并不擅长图像这种数据结构(心理意象),因此混乱并不容易被心智具象。我可能无法看见「灵界」了,但也因此我可能并不容易因为混乱而恐惧。如果在玄幻小说的世界,这也许会是某种天生具备空性的特殊体质,与其他人相比更不容易走火入魔。

l1uyun

写到这里,我自己也没绷住,便就此停笔吧。

本篇的思路大概产生于十天前。在停更的两个月内,我没能战胜「魔王波旬」。我并没有维持住生活的秩序,准确来说,我并没有重建起生活的秩序。这段时间里,我也产生过写作的想法,不过都只是停留在了想法阶段。我没有足够的力量战胜熵增,现在过得仍然很混乱。

但或许因为我的空性体质,我又开始尝试在混乱中咸鱼翻身了,这包括我现在正在做的事情,也就是写作。不过我很可能并不会持续更新,我还是需要回到日常,在日常中克服熵增。但也不一定,毕竟是否写作并不只由我的主观意愿决定,还受 「无常」 影响。